数学の記述答案の議論については、X(Twitter)上では大変「おさかん」で、それらのポストでは、答案に「コレコレが必要」とか「アレアレは不要」とか、喧喧諤諤(けんけんがくがく)にやっているわけです。あまりに、白熱しすぎて焚き木が凄いことになっていることもあります。

かきねの かきねの まがりかど

たきびだ たきびだ おちばたき

あたろうか あたろうよ

なんて…のんびりしながら「ぼ~」っとポストを眺めていたら、大炎上していたなんてケースもあります。

もちろん、そういう白熱した議論も結構なんですが、いつも大切なものが抜けている気がするんです。

というのも、前回に書きましたが、具体的な問題を経由しない抽象的な設定で空中戦をされても「何が必要で何が不要」なんてわからないものだし、採点なんてその時々の答案を見て方針が二転三転することもあるからです(個人の責任で採点しているときだってあるのに、チームでさいてんしているときなんて…)。答えが定まらないものに対して「マニュアル人間を製造するために」無理やり答えを出す感じ…本当に必要な議論なのかなぁ。

話が脱線に次ぐ脱線になってしまった。

答案の要・不要の議論で抜けているのって「採点者のこと」だと思うんです。記述答案というのは相手(採点者)あってのものです。

コレコレが必要とかアレアレは不要というのは「解答する受験者側」の論理で、伝えるべき「採点者側」がスルーされている気がするんです。まぁこの手の議論はたいてい「アレアレは不要ですか?書かなくていいですか?」という「私の横着を認めて」や「できない私の答案を満点にして」だったりしますが、どう書けば採点者に分かりやすく伝わるのかを「考えれば」自ずと「必要なものと不要なもの」が分かると思いますが…、いや、そう思いたい。

もちろん「手を抜いた答案の方が(採点者には)分かりやすい・横着したが(採点者には)分かりやすい」って言うんなら「堂々」と手を抜いて・横着して答案を書けばいいんです。ただし、人間は「理解したり・分かったり」すると「知識の呪い」という心理現象に付きまとわれることはお忘れなく。自分の答案に限っては「横着したら客観的にわかりやすくなった」なんて芸当を大学受験生にできるのか…と言われたらほとんどの人にはできないと思うし、少なくとも大学受験時の私にはできなかったです。

この「知識の呪い」という心理現象が特に顕著なのは今回に話題している「数学」だったりするんですが…。詳しくは『数学者の思案』へ

最後の最後まで話が脱線しますが…

大学受験生って、なぜか張り切って数学の参考書は海図式(架空の国で売られてる数学のベストセラー)をやりたがるんですよね。特に海図式だけに海の色…そう、青色のもの(青海図とでも言いましょうか)を好む人が多いようです(あ、あくまでこれはフィクションです)。誰か進めたんでしょうかねぇ。「数学は暗記だ!」とか言いながら青海図を進めている人が…(大事なことなんでもう一度書きますが、これはフィクションです)。

もちろん、別にいいんですよ青海図だって…続けば。でも続かない、みんな続かない、そして海に投げ捨てる。それも「解説が詳しくないから」って理由で…。

そうやって投げ出す人の答案は、いつだってなんで青海図よりも絶望的にわかりにくいんだ。他人のわかりにくい答案が嫌だってことを体験したんだったら、自分の時にはそれをやらんでくれ(つまり、わかりやすい答案を書いてくれ!)。

「自分がされて嫌なことは、人にしないように」って、習わなかったのかな?

参考:知識の呪い

Camerer, C., Loewenstein, G., & Weber, M. (1989). “The curse of knowledge in economic settings: An experimental analysis.” Journal of Political Economy, 97(5), 1232-1254.

Fischhoff, B. (1975). “Hindsight ≠ foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty.” Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 1(3), 288-299.

参考:数学に関する知識の呪い

河東泰之著『数学者の思案』

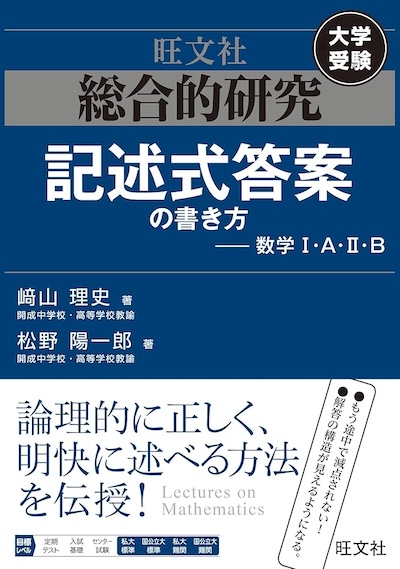

あ、そうそう、記述式答案を具体的に学習したい場合は『総合的研究 記述式答案の書き方』なんていかがでしょうか?旺文社のリンクは切れているので(https://www.obunsha.co.jp/product/detail/037724)、おそらく絶版扱いと思われます(そのためリンク先はAmazonです)。著者の崎山先生は河東先生の研究室出身だったと記憶しています。

基礎が固まる、いい本だとですけどねぇ…。こうしたきちんとした本が絶版になる…ということは、やっぱり日本人に売れるのは安易なテクニック本なんでしょうかね?

まぁO大学のI教授は、崎山先生のような本を取る人は、そもそも記述答案が書ける人なんだそうですが…。ちなみにO大学は、日本で上から数えた方が早い相当な難関大学ですが、I先生曰く、まともな記述答案が書ける学生は数学専攻であっても1割いないそうです。