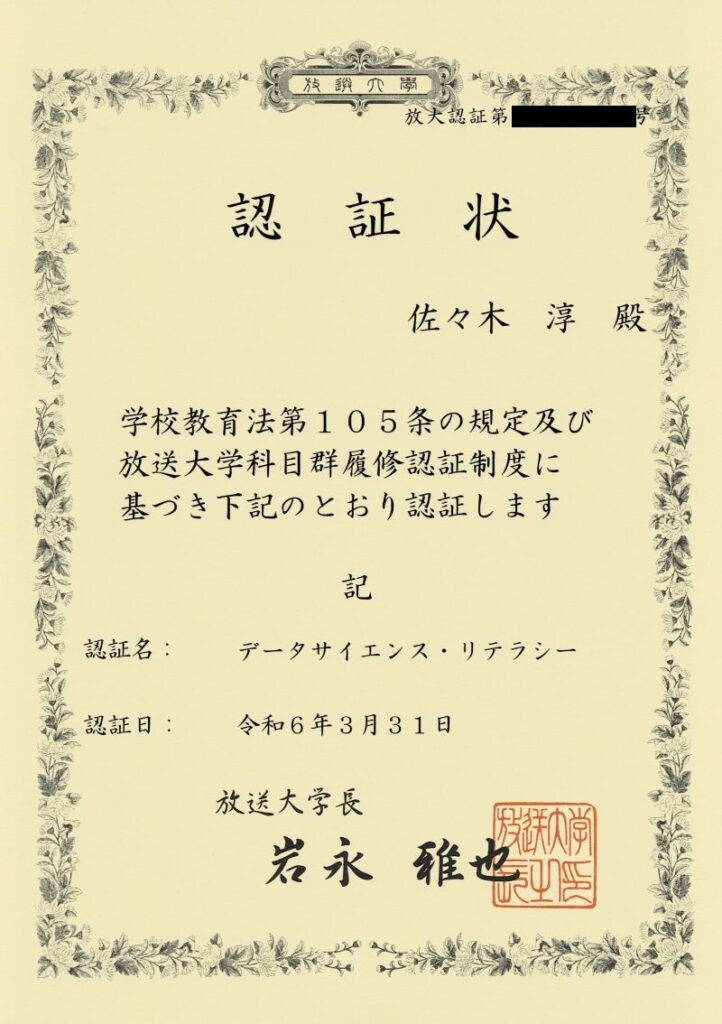

放送大学・埼玉学習センターにて『「統計的思考」入門』の面接授業(シラバスはこちらです。)を受講しました。放送大学・埼玉学習センターでの面接授業は「算数・数学教育概説」に続き2度目です。

内容は統計の「ビジュアル化」が中心でしたが、担当の先生が某新聞社で統計分析(選挙の予想など)をされていたそうで、その辺の話が所々にあって面白かったです。なお担当の先生の滑舌は 「弱・諸見里(「弱」は「じゃく」と呼ぶ)」でしたが…その辺はご愛敬で…。

ちなみに私も某メディアで「とある選挙関係の統計指導」をさせてもらったことがあるので、その経験と今回の放送大学の内容を現在担当している統計の授業に反映させようと思っています。今年は参議院議員選挙もありますからね。(あ、もちろん話せる範囲で…ですよ。)

こういう講座を通して、統計の実例は増えてうれしい限りなんですが、おかげさまで(統計の授業時に)話したい実例が増えすぎて、(授業が)年を追うごとに遅れているのが「たまにキズ」だったりもします。まぁ、それは、それで私っぽくて良いのかもしれませんが…。

話は飛んで…授業を聴きながら少しだけ「信頼性」と「妥当性」に関する説明時のヒントも得られた気がします。

『「信頼性」はあるけど「妥当性」がない』ことの具体例はあるんだけど、『「信頼性」はないけど「妥当性」がある』ことの具体例はなかなか得られなくて…いつも、しっくりこなかったんですが、すこしだけ進展した気がする。あくまで気がする…と言うレベルの話です。

まぁともあれ、放送大学の面接授業を通して思うことは「勉強って楽しいですよね」ってことです。

最近はコスパ重視の世の中になってしまって「それって何の役に立つんですか?」みたいな議論ばかりを目や耳にしますが「役に立つ」から勉強する…ってことは、それがどんなに崇高ですばらしいものあっても所詮「外発的動機づけ」の域を超えることはないんです(*)。ええ、好きで勝手にやっている「内発的動機づけ」には敵わないんです。そんなごくごく当たり前のことを放送大学にいるといつも実感します。

(*)それが外発的動機づけの定義です。

埼玉学習センターの面接授業って、面接授業が終わる17時20分から「蛍の光」が爆音で鳴らされるんですが、その音を聞いて埼玉学習センターに来たなぁ~、今日の面接授業が終わったなぁ~って身体が脊髄反射するようになりました。

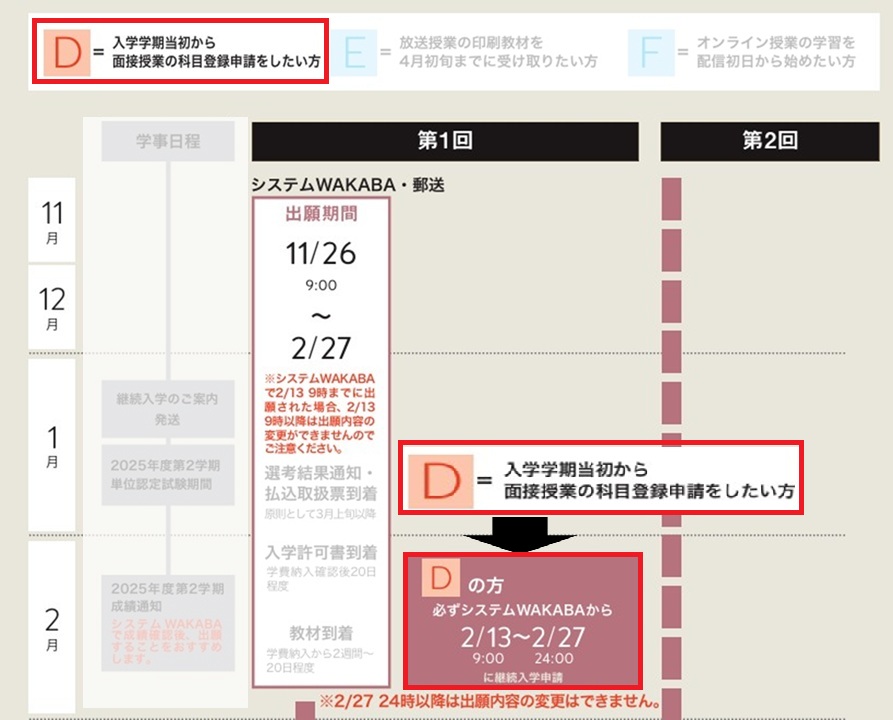

追伸:ちなみに私、今年は放送大学の面接授業を(追加以外では)取れなくなるトラップに引っかかってしまったので、この授業は追加による申請です。