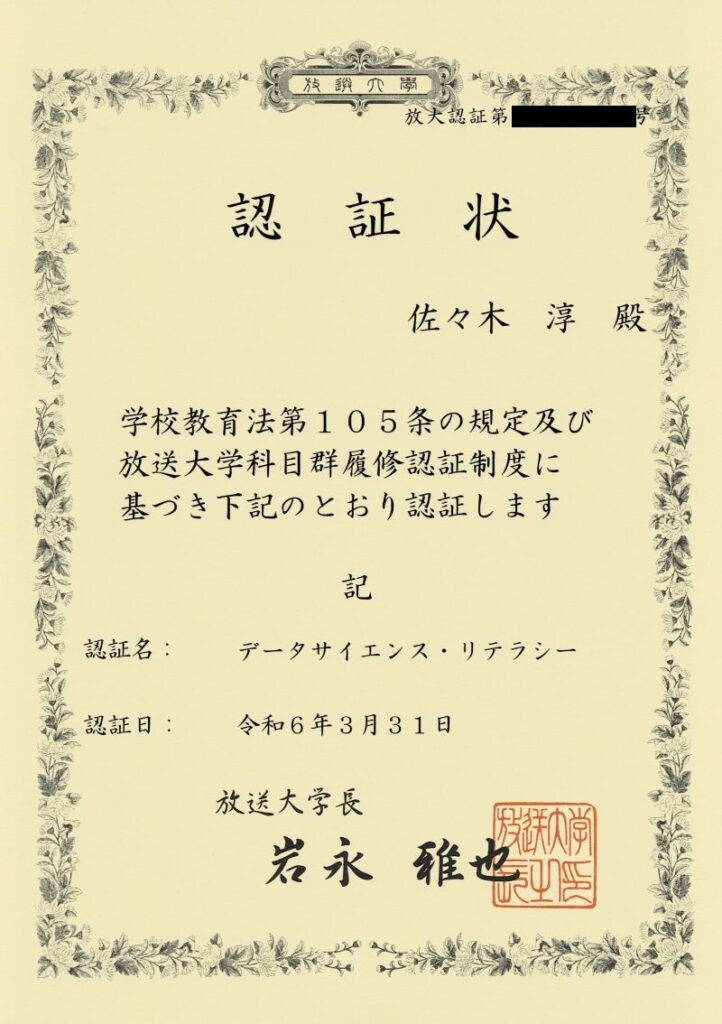

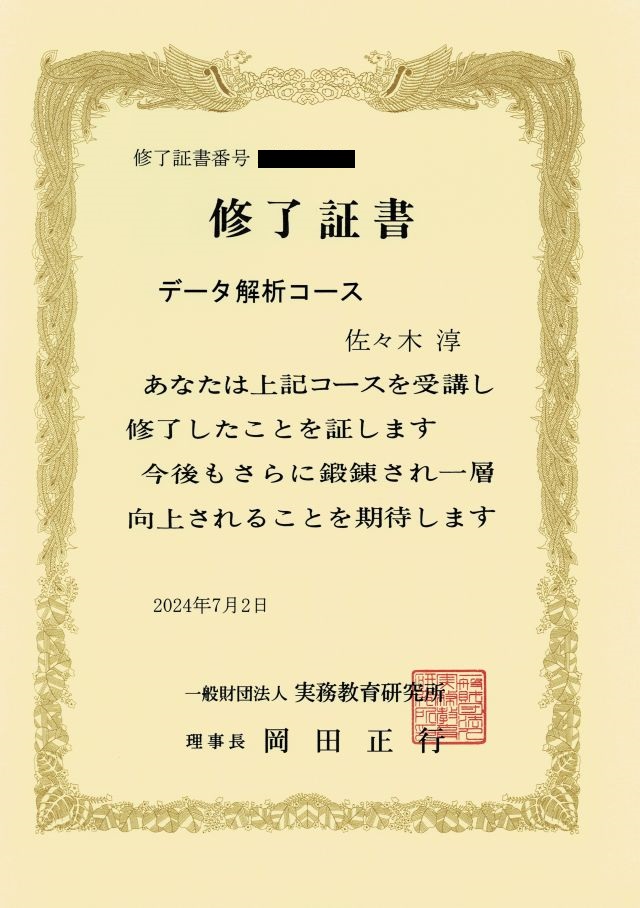

昨年の12月に、業務の合間をぬって受験した学位授与機構の試験(審査)が無事に通ったようです。

(受験会場の最寄り駅は一橋学園駅で、防衛省・庁の初任研修時に寝泊まりした施設の最寄駅でもあり懐かしくもありました)

ともあれ【理学】のみの私に、【教育学】が加わりました。

私も一応、学士(理学)というものを、留年生を平気で大量に排出…いや輩出する大学(の、今年[2025年]の入試では、高校範囲では解くのが困難な数学の問題を出題して物議を醸している学科)で取得はしているんです。

ですが、その留年多発大学の数学科では卒論がなかった(注)ので、「卒論を書いて学士を取得したかったなぁ」なんて絶望的に謎な思いがあってモヤモヤしてたんです。今回の取得の過程で卒論(っぽいもの)を書き、学位の取得を実現できたので、モヤモヤが晴れた気がします。

注:おそらく教育学部(系)数学科では卒論が必要な大学がそれなりにあると思いますが、理学部(系)数学科では卒論が必修ではない大学がそれなりにある思われます。(東北大学なら教育学部は卒論が必要で、理学部数学科は卒論が不要だったはず。)

兵庫教育大学の濱中先生の論文には「日本の学士課程の数学科において、それが理学部等であろうと教員養成課程であろうと、卒業論文はほとんど課されず、数学のゼミの進め方といえばテキストの輪読が一般的であることを踏まえれば…(以下略)」とあるので、もしかすると数学科自体、卒論があまり無いのかも…。

濱中裕明(2023).糸掛けアートを用いた数学的探究活動-SRPに基づく探究課程の事例として-,数学教育学研究,29(2),pp.31-43

なお、私はそれなりに苦労して学士(理学)の学位を取得したんですが、まもなく14年経つ大震災で学位記は流されてしまい手元にも実家にも「学士の学位記」はありません。なので私は、大学を卒業していながら「学士の学位記」を持ち合わせていない人だったわけですが、今回の取得で無事に「学士の学位記」を持ち合わせている人に戻ったわけです。

ちなみに学位授与機構は、原則「学士の学位」しか取得できませんが、省庁大学校にいる場合は修士・博士の学位も取得できます。

私の大学院の同級生で、私が転職する前まで防衛省海上自衛隊で同僚だった友人は「防衛大学校の修士課程」に入校して、「修士(工学)学位授与機構」を取得しています。どんなにがんばっても省庁大学校じゃないと手に入らないプレミア的特別感がある肩書なので「すごいなぁ」と友人に会うといつも思います。

ともあれ来年度は、博士(教育学)取得に向けて、頑張ります。