2月に行われたセミナーに引き続き5月のTECUM 数理教育セミナーに参加して参りました。

駿台予備校のベテランかつ人気の先生もお二方も参加されていました。(どちらも私が受講したことのある師です。)

次回(8月)の内容は統計らしいですよ。私も参加します。誰か来ませんか?

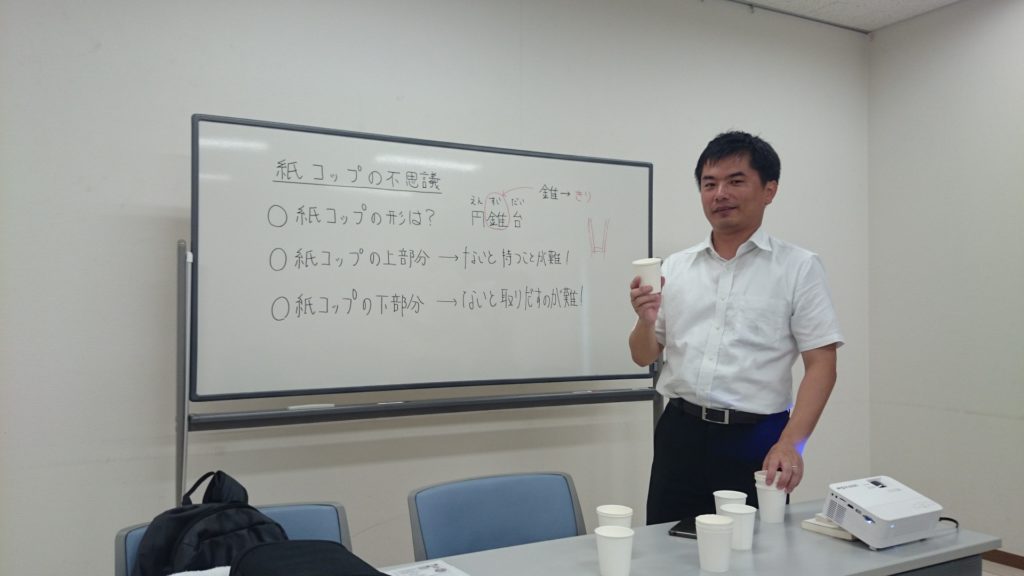

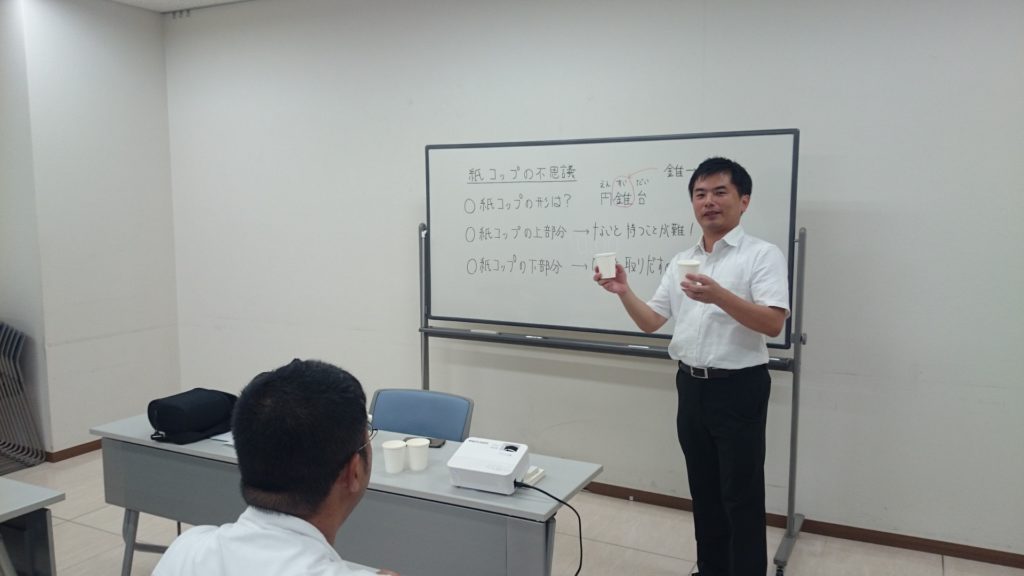

セミナーの内容はこちらです。

長岡先生の三角関数、石渡先生の背理法のお話しは数学の教育を考えさせられるもので刺激になりました。

両氏の内容はいつも本質を考えさせられます。なお、石渡先生はこんな論考も発表しているので、是非

松並先生の内容を通して、また代数学を勉強せねばと思いました。

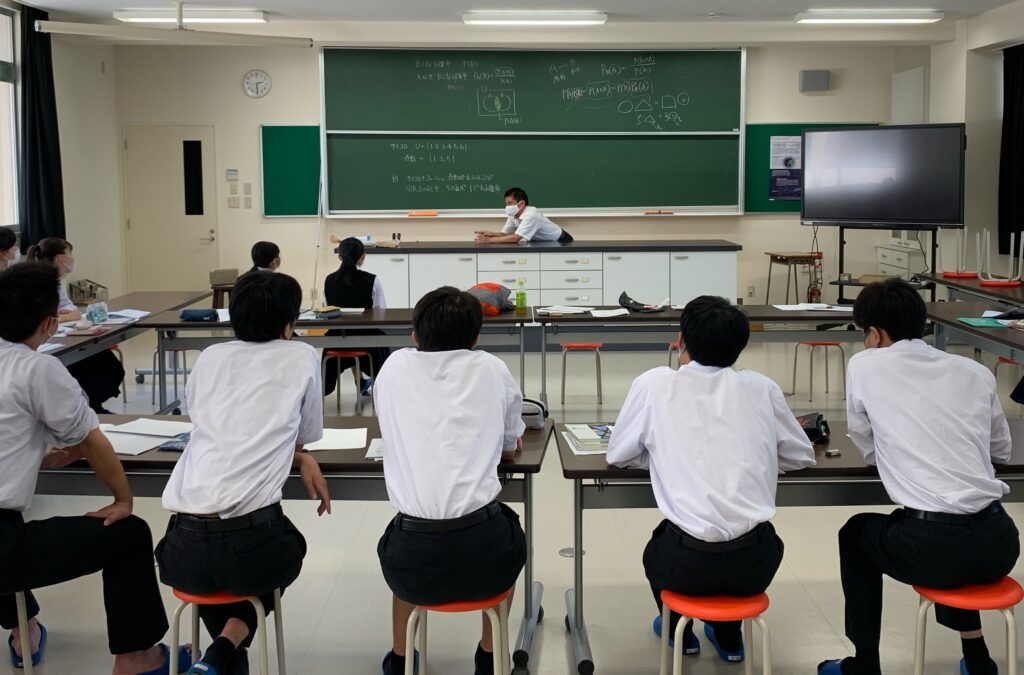

他に、日本大学文理学部の3年生が茗溪(めいけい)学園中学高等学校に授業見学に行った際のレポートをしてくれました。

個人的に気になったのは、発表した学生が全員「私の中学校・高等学校学校の数学の先生はダメダメだったけど、それに比べると茗溪の先生は素晴らしかった(*)」という内容のレポート。誰かをディスる必要ってあるのかなぁ?「茗溪の先生は素晴らしかった」だけでよくない?

中高と大学生とでは知識量が違ったり・環境が違っているわけで、比較なんてできないもんです(比較の原則は、比較対象が「1つだけ異なっていて、それ以外は同じ」ってことが必要で、あれもこれも違うものを比較しても意味あるアウトプットはありません)。今、自分たちの母校に行って恩師の授業を受けて、やっぱりダメダメでした…っていうんなら「まだ」わかりますが…。

それに、よくよく考えると(*)の言い方は茗溪の先生にも失礼になるかもしれなくて、その理由は(*)って「ダメダメな先生と比較するとマシです」ってニュアンスに捉えられるかもしれないからです。こう捉えられてしまう原因は「母校の恩師と比べると」…という不必要な「比較」を行っているからです(…だから、比較は不要と思っています)。

日本人は遺伝レベルで誰かを「貶める」、「責任を負わせる」、挙げ句の果てには強引に「謝らせる」ってことをしないと気が済まないようですが、「脳科学的」に不健全で神経がすり減りますからやめましょう…と、自分に向かって言っています。

私が住んでいる山口には便利な言葉があります

「みんなちがって、みんないい」

誰かを貶め…はじめたら「このおまじない」でいきましょう。え?おまじないを増やすためには、頭のメモリーから何か1つ無くさないといけないって?スクラップ&ビルドが必要だって?

なら仕方がない「大学受験時」に”減点されないためのおまじない”「一次独立」を、頭の中から「一時的」に捨ててやりましょう。

ベクトルの問題で一次独立という用語を用いない記述は、二次元の場合は簡単ですが、3次元の場合はちょいとやっかいです。やっかいですが、教科書にはそれを回避する書き方がなされていたりするです。ここではあえて書きませんが、考えるのって大事ですよね。それと、すぐに教科書の答えを見ないトライしてみましょう。すぐに答えを見ちゃうと「知識の増加」でとまっちゃいますから…。受験生が増やすべきなのは「知識」よりも「気づき」で、知識の増強に終始しているうちは「見たことがあるのに、模擬試験になったら解けない」という現象はなくなりませんから。